子どもから大人まで読める、ヴィーガンをテーマに扱った絵本&漫画

ヴィーガンの漫画がある?ヴィーガンの絵本も?子どもも大人も読みやすい、ヴィーガンを知る、最初の一歩に適した漫画や絵本をご紹介します。

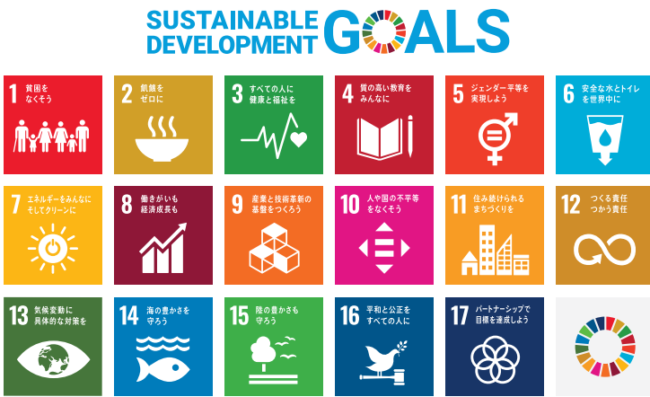

いま、全世界を挙げて、持続可能な社会を目指しています。

将来、世の中を動かす主導権をバトンタッチしていく子どもたちへ、私たち大人は、何を教え、託していけば良いのでしょうか。

ヴィーガンの目線から、子どもたちに伝えたいことを考えてみましょう。

今回は、絵本や漫画でわかりやすく、ヴィーガンの考えを伝える作品をご紹介します。

ぜひ、お子さんと一緒に読んで、考えるきっかけにしてみてください。

なぜ子どもにもヴィーガン?親のエゴにならない?

子どもにヴィーガンを教えることは、結果的に、ヴィーガンを強制することになるのでは?

親のエゴではないか?

まだ早いのではないか?

ノンヴィーガンの方でも、ヴィーガンの方でも、そうお考えになる方は、たくさんいらっしゃるでしょう。

おっしゃるとおりです。しかし、正解とも言い切れません。

「ヴィーガンである」ということは、例えば、生まれてすぐに神の洗礼を受けるようなものや、代々から受け継ぐもの、信じるものではありません。

ヴィーガンは、思想でもなく、信仰でもありません。行動を指す言葉です。

ヴィーガン発祥の地、イギリスのThe Vegan Society(ヴィーガン協会)では、

「ヴィーガニズムとは生き方と哲学である」と、定義の中で明記しています。

つまり、ヴィーガンの方は、各々に哲学を持ち、生き方を選択した。ということです。

SDGsを学ぶ子どもたちは、「多様性」を知り、あらゆることにおいて、「自分とは違う、ひとそれぞれでいい」ということも、同時に学びます。

人種、性別、経済、教育、文化、考え方・・・。さまざまな違いがあり、それは、どんな場合においても、違いを認め、尊重すべきです。

ヴィーガンを、子どもに伝えるときに、ただ、「動物の命を犠牲にしない」ということのみを話すわけではありません。

背景にある、環境問題や生態系の話、そして、それを選択する/しないのは、自由であること。

「ヴィーガン」という定義だけではなく、SDGsのすべてを知ることに繋がります。

ヴィーガンという生き方があること。

なぜ、そのような生き方を選択することにしたのか。

どんな生活をしているのか。

自分はどう感じたか。

それを子どもたちとしっかりと話をしてみたい。

これを、エゴだと思われますか?

子どもをひとりの人として尊重するための機会になり得るのではないでしょうか?

そのために、ヴィーガンというものがどんなものか、大人にも子どもにもわかりやすい、絵本や漫画を通して、親子で一緒に考えてみませんか?

次から、ヴィーガンを伝えるために、おすすめの漫画や絵本をご紹介します。

詳しいあらすじは、あえて解説しません。

お子さんと一緒に、読んでみてくださいね。

出典:MIRAI PORT | 【子供向け】SDGsてなに?大人と子どもができること

日本ユニセフ協会(日本ユニセフ委員会) | SDGs CLUB